Gelesen hab ich schon immer. Mein erster Roman war Michael Endes „Die unendliche Geschichte“, danach begann ich mit allen möglichen Fantasyromanen. Träumen in fremden Welten. Marion Zimmer-Bradley allen voran. Dann stieg ich in diese Schundheftchenreihen ein „Mysterie“, „Gaslicht“, als 14 oder 15 Jahre alt war. Ich hatte Gänsehaut beim Lesen, weil ich nicht verstand, sondern fühlte, dass da eine Ebene beschrieben wurde, die mir noch unbekannt war, nach der ich mich dennoch irgendwie sehnte. Heute, mit der sexuellen Bereicherung von mehr oder weniger 30 Jahren Erfahrung, gruselt mich, was ich da für Zeug gelesen habe. Rein formal und stilistisch ein Grauen. Und dann noch die andere Seite: Wie wurden Frauen da skizziert? Meine ersten Beziehungen hatte das durchaus beeinflusst, würde ich behaupten, denn ich wollte auch diese Leidenschaft spüren, ich wollte auch diese Kraft und diese Spannung erleben und ich wollte vor allem die eine sein, für die Mann kämpft und für die Mann alles riskiert. Doch lasst uns mal genauer hinsehen, was es mit diesem neuen Hype auf sich hat. Und was das bedeuten könnte.

Show, don’t tell! – eine Leitsatz fürs gute Schreiben?

Einer meiner Lieblingssätze in der ersten Ausbildungsphase zum Schreiberling:

Show, don’t tell.

Da ich irgendwie alles querbeet gelesen habe, wusste ich natürlich anfangs nicht, was das ist. Novellen sind häufig deskriptiv geschrieben, eher passiv aus der Rückschau und betrachtend oder auch beschreibend. Und ich hab das natürlich übernommen, denn so startet man in der Regel. Als junger Mensch hat man keine Zeit, lange in Szenen einzutauchen, da muss man eben mal schnell darüber berichten. DAS ist sehr langweilig und uninteressant für den Lesenden, denn er kann dann nicht miterleben, was die Protagonisten nur berichten. Heute heißt das: Wie eine Filmszene stelle ich die Handlung dar, zeige Reaktionen, lasse Emotionen auftreten und füge Dialog ein, der sich logisch daraus ergibt. Meine Drei-Groschen-Heftchen waren ebenfalls eher beschreibend und natürlich mit Dialogen nur so vollgestopft, manchmal hinterließ es ein „He?“ im Kopf, „hab ich was überlesen?“ Ein Suchen in den letzten Zeilen ergibt nichts. Ich habe mich von den Schmutzheftchen gelöst, als ich Literatur fand, die mich mehr befriedigt hat, ein Autor davon war Shakespeare. Was genau anders war außer „Show, don’t tell“ hätte ich damals nicht zu sagen gewusst. Heute schon.

Ich habe in den letzten Tagen ein paar Dark-Romance-Romane angelesen, jeweils so 50 Seiten. Da war eine Geschichte mit Werwölfen „Luna Lola“, sie ehemals Alpha büchst aus und sucht sich ein neues Rudel, obgleich sie eigentlich total schüchtern und geschwächt ist. Dann die Geschichte von einer totkranken Ehefrau, die seit Jahren von ihrem liebevollen Ehemann betrogen wurde und der nur darauf wartete, dass sie endlich verstarb. Oder die Geschichte von einer Frau, die nach einem einzigen One-night-Stand aus Rache an den sie betrügenden Ex schwanger geworden ist, die dann von diesem Mann Jahre später erkannt und vergewaltigt wird. Also eine bunte Mischung verschiedener Genres und verschiedener Autorinnen. Es gab noch weitere, in die ich hineingelesen hatte, die drei aber waren von der Plotstruktur am vielversprechendsten und hätten vielleicht interessant gestaltet werden können und auf die will ich mich hier einmal beschränken.

Nehmen wir die Frau, die totkrank ist. Sie war natürlich reich, der Mann hat sich in ihre Schicht eingeheiratet. Durch die Erkrankung war sie nicht mehr in der Lage, Kinder in die Welt zu setzen und er wollte Kinder. Die Ehefrau erbleicht langsam, die Mutter der Zweitfrau ist krank und braucht eine Leber und die kranke Frau steht auf der Spenderliste ganz weit oben. Damit ist die Geschichte klar, der Verlauf auch. Am Ende der Leseprobe erfahren wir auch noch, dass die Zweitfrau oder Nebenfrau, die ihm vor vielen Jahren schon ein Kind geschenkt hatte, geduldig wie eine Spinne im Netz gewartet hatte, um nun endlich anzugreifen. Sie offenbart sich nicht nur, sondern lässt die Ehefrau wissen, dass sie nur eine sekundäre Rolle im Leben ihres Ehemannes spielt. Worum geht es: Wie kann sich die hintergangene Frau nun gegen so gemeine Menschen wehren, wo sie doch so krank ist? Wird sie lang genug leben, um sich noch zu wehren? Und die Arme ist so angeschlagen, dass sie den bösen Ehemann nicht mal anklagt, ihn nicht einmal mit der Wahrheit konfrontiert. Allein die Figurenkonstellation ist zu plakativ, zu wenig interessant gestaltet. Es ist viel interessanter zu lesen, wenn ich statt „gut“ und „böse“ moralisch zu etablieren, jeder und jedem in diesem Spiel einen guten Grund gebe, so zu handeln, wie sie es tun, ohne sich rächen zu wollen, habgierig oder missgünstig zu sein. Wenn all diese Figuren Don’ts, Need’s, Must’s und Help’s haben, werden ihre Charakter spannender. Anders gesagt: Wenn ich verstehe, wieso eine Figur so oder so handelt, dann ergreife ich nicht Partei für eine einzelne Figur, sondern verfolge die Entwicklung aller mit Spannung, denn dann sind mir alle Figuren wichtig, selbst die vermeintlich „Bösen“. Also da war mein erster Kritikpunkt: flache, langweilige Figuren. Eine ganz, ganz schwache Protagonistin, die nur krank ist und sich nicht mehr wehren kann; eine zwiespältige Figur als Ehemann, die mir zu angepasst und zu doppelseitig perfekt ist. Eine böse Gegenspielerin, die die schwache Prot auch noch quält. Wenn ich dem Erzähler schon sagen muss, dass er bitte mal eingreift, weil das alles langweilig ist, dann sind die Figuren uninteressant. Serien finden wir deswegen so interessant, weil die Figuren sich entwickeln und weil sie alle ein Motiv, eine Notwendigkeit und eine nachvollziehbare Charakterbildung haben.

„Show, don’t tell“ gilt also nicht allein für die Handlung, sondern auch unbedingt für die Figuren. Es ist so, dass die Story durch die besonderen Figuren interessant wird, ohne die Figuren ist die Handlung nicht interessant.

Sprachstil ist eins – guter Stil etwas anderes?!

Grundsätzlich zum Stil dieser drei bis sechs Beispieltexte: geringer Wortschatz, wenig komplexer Satzbau, einfache Erzählweise, ausdrucksarme Verben, alles deskriptiv, wenig aktiv. Mein Leseverhalten passt sich in Lichtgeschwindigkeit an: ich lese nur noch die Satzanfänge und höchstens jeden zweite Satz auch zu Ende. All das Nicht-Gesagte fängt an mich zu nerven, denn die Lücken, die das Publikum selbst ergänzen muss, werden immer größer. Hat mich bei „Effi Briest“ genervt, dass die einzig spannende Szene mit einem einzigen Satz abgehandelt war, nämlich dieser berühmten Kutschfahrt, während der Effi dem Ehegatten fremdgeht, so nervt mich das in diesen Romanen ebenso, wenn eigentlich die Handlung beschrieben wird und ich mir erschließen muss, was wirklich passiert ist. Natürlich kann ich in Rätseln schreiben, wenn aber die Rätsel so abstrakt sind, dass ich als Lesende nur noch raten kann, dann wird es mir zu abstrakt.

Beispielstory: Frau hat einen einzigen One-Night-Stand mit einem absolut Fremden als Jungfrau, weil der Mann, den sie ehelichen und für den sie sich „aufsparen“ wollte, ihr fremdgegangen war. Schwanger und bereits aus stolz in eine andere Stadt verschwunden, wird sie zur Alleinerziehenden eines Jungen. Soweit noch irgendwie nett. Aus welchem Grund auch immer muss sie zurück in die Stadt, aus der sie vor vier Jahren floh (bisschen unsauber beschrieben, weil das Kind schon in der Grundschule ist, auch vier Jahre alt ist und irgendwie unklar ist, wie lang es her ist, denn natürlich ist man mindestens 9 Monate schwanger.), sie taucht auf und sucht einen Job und hat Probleme mit dem gleichen Mann bei unterschiedlichen Jobstellen. Der ist natürlich der Vater, der sie gesucht hat, er ist grob, er ist uncharmant und er fällt Urteile, wie Männer es im schlimmsten Fall tun: ohne zu reden und unvorsichtig. Dieser Mann erkennt sie und freut sich, sie gefunden zu haben und er misstraut ihr, weil er meint, dass sie eine Wirtschaftsspionin ist, die es auf sein Unternehmen abgesehen hat. Der Bruder ist ein Schürzenjäger und will die Frau auch verführen, ohne zu wissen, dass das die eine ist. Als der Mann nur ahnt (!), dass die Frau sich auf die Anmache des Bruders eingelassen hatte, erhärtet das seinen idiotischen Verdacht und er vergewaltigt sie, er foltert sie und er will ihr nur noch weh tun. Dann lässt er von ihr ab, weil das ja die Frau ist, die er wirklich will und liebt. Soweit die ersten Seiten. Was klar ist, hier soll ein Missverständnis aufgebaut werden, damit man das irgendwie wieder lösen kann. Klar ist, dass wir Fallhöhe brauchen. Geht ja auch nicht, dass nach wenigen Seiten schon alles gesagt ist. Und dann frag ich mich, bitte was ist das für eine Geschichte? Brauchen wir wirklich noch immer Pseudo-Ja-Geschichten? (Sie sagt erst nein, meint dann aber doch ja und verzeiht ihm all seinen Shit?) Verweisen möchte ich hier einmal auf „Die Marquise von O.“ von Heinrich von Kleist. Er hat seine Geschichte zu Goethes Zeiten verfasst (1808). Die Prot wird von ihrem späteren Ehemann vergewaltigt (als sie ohnmächtig war, hatte er sich an ihr vergangen), wodurch sie schwanger wurde, weswegen ihre Eltern sie verstoßen haben (sie ist durch ihren Stand weich gefallen) und weswegen sie öffentlich nach dem Vater des Kindes suchte, um diesen pflichtgemäß zu ehelichen. Sie hätte sich in ihren Retter (der sie zum einen vor Kriegstätern rettete, zum anderen aber vergewaltigt hatte) verliebt und geehelicht, wollte aber wissen, wer der Täter war. Als sie dann erfuhr, dass ihr Retter auch ihr Täter war, konnte er sein Bedauern beteuern, doch sie machte zunächst einmal emotional dicht, wenngleich sie ihn wie versprochen geehelicht hatte. DAS würde ich fortschrittlich feministisch denken, aber dieser Text. Die Gewaltszene wird direkt so beschrieben, dass man fast Mitleid mit dem Täter bekommt. Bei ihr denkt man die meiste Zeit: „Bist du doof?“ Schaue ich mir das Genre an, dann weiß ich, worauf es hinausläuft und könnte weinen, wenn das unsere weibliche Gesellschaft als Prototyp von Beziehungsschaffen verwendet. Wenn das die Vorlage für das richtige Verhalten ist, dann denke ich, sind wir nicht mehr weit von der Verfreiwilligung von Kopftüchern für alle Frauen entfernt (ich rede hier nicht vom Kopftuch als religiöse Einrichtung, als Glaubensbekenntnis, sondern vom Kopftuch als Positionierung der Frau im Rahmen einer männlich-dominierten Gesellschaft. Das Kopftuch macht die Stellung der Frau im Rahmen der drei K’s und in Punkto Hierarchie hinsichtlich Ehemann oder Vater sehr deutlich.). Es ist die Erotisierung von Gewalt, wie ich sie als Jugendliche aus meinen Gaslicht-Romanen kennengelernt habe. Der Mann darf zornig sein, weil er eifersüchtig ist und drückt der Frau leidenschaftlich-wütend einen Kuss auf den Mund. Und natürlich wartet die Frau darauf und natürlich will sie das, obwohl ihr die Gewalt Sorgen bereitet. Aber ehrlich: Vergewaltigung war damals Vergewaltigung und nicht „nur“ Übergriffigkeit. Die Männer hatten in den Schundheftchen meiner Generation so viel Stolz, dass sie von den Frauen gewollt werden wollten, trotz Übergriffigkeit, also haben sie die Frauen nicht vergewaltigt, sondern nur ein wenig „angeteasert“. Diese Phantasien gehen ergo ein bisschen weiter und ich bin schockiert, als Autorin, als Mutter, als Feministin, als Lehrerin.

Nur eine schlechte Auswahl getroffen – oder?

Die Tageschau.de gibt wieder, wieso Dark-Romance so erfolgreich ist (siehe Warum der Dark-Romance-Hype für Furore sorgt, 23.05.2025). Ein zentrales Motiv sei, dass junge Frauen sich bei Themen wie „toxische Beziehungen, Stalking, Entführung, körperlicher und psychischer Gewalt oder Machtmissbrauch“ wegträumen könnten – Eskapismus. Zielgruppe sind Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Ist das nicht das Alter, das für die Ehe prägend ist? Und es lesen tatsächlich auch Mädchen ab 14 Jahren diese Romane. Ab 18 ist dann also eher ein Wunsch, nicht die Realität.

„Für Carolin Hauskeller, Buchhändlerin aus Dresden, liegt die Problematik dabei jedoch in der Romantisierung von Gewalt. Meist sei der männliche Protagonist der Frau überlegen, ob in gesellschaftlichen Rang, Status, im beruflichen Umfeld oder einfach nur körperlich. Gewalttätige Handlungen würden mit psychischen Problemen des Protagonisten „erklärt“ oder mit „Liebe“ gerechtfertigt. ‚Auch die Nomenklatur des Genres und der einzelnen Tropes sind verharmlosend‘, so Hauskeller.“ (Warum der Dark-Romance-Hype für Furore sorgt)

Ich teile mit der Autorin Nele Deutschmann, die diesen Artikel verfasst hat, die Besorgnis, dass hier nicht nur patriarchale Verhaltensweisen festgeschrieben werden, sondern dass durch die Hintertür der Fortgang des Feminismus im Sinne eines neuen Verständnisses von partnerschaftlichen Verbindungen durch diese angebliche weibliche Rettung des Mannes nach seiner erfolgreichen Erniedrigung entgegen gewirkt wird. Schlimmer noch spricht Hauskeller von „Fem-Washing“, dass nämlich diese Inhalte letztlich als Feminismus verkauft werden, weil die Liebe schließlich siege.

Eine Verantwortung für den Text – die Gesellschaft, die Bildung, die Kunst und der Markt

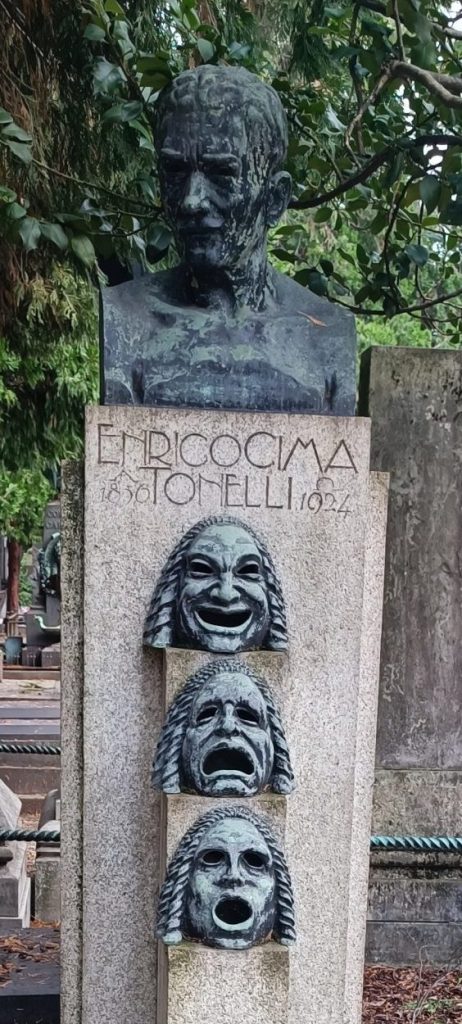

Schon vor langer Zeit stellte ich mir die Frage, ob ich eigentlich alles, was ich schreibe, auch veröffentlichen darf und sollte. Über alles wurde zu allen Zeiten schon gedacht und geschrieben. Nur unsere ganz menschliche Arroganz verführt uns zu der lächerlichen Annahme, Menschen anderer Epochen, anderer Zeitalter hätten nicht so schlaue Ideen gehabt, wären nicht so neugierig und forschend gewesen, hätten weniger Verstand gehabt. Unsere Überheblichkeit gaukelt uns vor, dass sie weniger kunstfertig, weniger clever, weniger kommunikativ oder weniger begabt gewesen wären. Alles wurde schon gesagt, gedacht und geschrieben. Vielleicht muss man es nur in jeder Zeit noch einmal wiederholen, vielleicht in jeder Zeit noch einmal anders sagen. Sicher aber bin ich, dass hier Bescheidenheit nicht nur Zierde sondern auch das Gebot der Höflichkeit ist. Sokrates‘ Bekenntnis des Nichtwissen ist keine Bescheidenheit, keine Höflichkeit oder freundliche Zurückweisung eines Kompliments, weil er als kluger, weiser Mann beschrieben wurde. Sein Bekenntnis ist viel mehr die Anerkennung der höheren Weisheit oder Klugheit, nämlich der der menschlichen Gemeinschaft. Alles wurde bereits schon gesagt und gedacht und geschrieben. Wir wiederholen uns nur.

Allerdings drängt sich dadurch die Frage nach der Verantwortung auf. Bin ich in erster Linie Autorin und Künstlerin oder in erster Linie an einem wirtschaftlichen Erfolg interessiert? Ich selbst würde mich zu erster Gruppe zählen, was auch erklärt, dass ich bislang nicht so erfolgreich vermarktet habe. Doch inwieweit kann ich mich von meiner Verantwortung entfernen, was ich schreibe, um vor allem erfolgreich zu sein? Kann und darf ich das? Oder deckt sich hier zufällig der Erfolg mit der eigenen Lebensbetrachtung? Kann es sein, dass ich als Frau diese Geschichten mit der Überzeugung veröffentlichen will, dass die Welt diese Geschichten braucht? Es geht nicht nur darum, etwas zu schreiben, damit man gelesen wird. Oder sehe ich mein Künstlerbegriff zu romantisch, zu heroisch?

Als Lehrerin oder Coaching für das Schreiben von Texten: Kann ich wollen, dass man so und sowas schreibt? Könnte ich guten Gewissens in eine Richtung schulen, bei der diese Ergebnisse in die Gehirne gekippt werden, um als junger Mensch eine Vorstellung zu bekommen, wie Partnerschaft äh Pardon Beziehung funktioniert?

Als Autorin: Kann ich wollen, dass eine Geschichte wie die aus einem dieser Roman für die jungen Leserinnen (ich denke, da muss man auch nicht mehr gendern) zur Realität dieser wird? Kann ich das wollen, dass das zum Leitmotiv, zum Vorbild genommen werden kann?

Im Moment bin ich erleichtert, dass statistisch gesehen junge Männer weniger lesen, dass Männer, wenn sie lesen, vor allem Fachliteratur lesen, dass Männer auch nicht wissen, welche super Vorlagen diese jungen Frauen lesen, sonst würden sie sich vielleicht die Hände reiben und denken: der Patriarch ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Dann müsste er sich politisch nicht so bemühen, aristokratisch aufzutreten, um bloß nicht die Vorherrschaft teilen zu müssen.

Alarmiert bin ich dennoch, denn was sind das bloß für Sehnsüchte, die Frauen hegen und pflegen?

Als Autorin und Feministin sehe ich jedoch einen anderen Markt sich öffnen. Statt zu schimpfen auf diese Geschichten, sollten wir Schreiberlinge uns zusammensetzen und die Bleistifte spitzen und neue Geschichten entwerfen, die bieten, was dieses Alter offensichtlich herbeisehnt, allerdings nicht mit „seufz schönen, aber schwachen Frauen“, sondern mit starken, selbstkritischen und vielseitigen Frauen, die ihre Partner nicht nach Sexappeal und männlichen Dominanzgebaren wählen, sondern aufgrund von freundschaftlichen, lebensbejahenden, partnerschaftlichen Attributen. Wie also bieten wir diesen „Young Adult“ das zum Träumen, was ihnen für die Realität eine Basis schafft, die wir vielleicht so nicht hatten?