Über die einzelnen Tage gibt es Unterschiedliches zu berichten. Ich bemühe mich um stichwortartige Verknappung, wo es möglich scheint, und lasse Bilder sprechen.

TAG 1: Ankunft Ciudad de Mexico am 1. Juli 2022

Ankunft morgens am Flughafen: Orientierungslos, Suche nach dem richtigen Bus, erste Herausforderung: ein Ticket und eine Buskarte. Zweite Herausforderung: ohne WLan den Weg ab dem Museum zu finden. Meine Vorbereitung war allerdings sehr gut. Es war um die Ecke. Gastgeber Bernardo empfing uns sehr freundlich, obwohl er uns eher erwartet hatte. Ich entschuldigte mich für meinen Fehler bei der Buchung. Er nahm es mit freundlicher Gelassenheit.

Jetlag. Erstes Frühstück auf der Straße – ein vegetarischer Taco. Rumlaufen, Fotos machen, Kaffee trinken und Erkundungen für die nächsten Tage eingeholt.

Bevor wir recht zeitig in unser Zimmer zurückkehren wollten, haben wir auf der Partymeile, die erst abends erwachte, ein eigenartiges Gericht mit in Mole-Soße (Schokolade und Gewürze) getauchten Empaladas gegessen. Mehr brauchte ich davon auch nicht zukünftig.

Bernado – unser Gastgeber – hat dann erst einmal eine Menge Fragen beantwortet und für uns drei Touren klargemacht, da wir sprachlich definitiv damit nicht fertig geworden wären. Somit war klar, was wir zumindest die nächsten drei Tage machen würden. Außerdem handelten wir aus, dass wir unseren großen Koffer bei ihm unterbringen und noch eine Abschlussnacht vor unserem Abflug in seiner Obhut verbringen. Die Verhandlungen waren hart, weil er weniger Geld wollte, als ich ihm wegen seiner verlorenen Nacht zahlen wollte.

TAG 2: Geführte Tour nach PUEBLO

1/3 Tour: Pueblo mit Guide Ricardo. Wir hatten eher unbedarft diese Tour durch Bernado buchen lassen, den Guide an der Papststatue aufgesucht, mit dem wir den Kontrakt hatten und festgestellt, dass dieser kein Wort mit uns spricht. Eher funktioniert das so, dass die Touristentourfänger letztlich die eingefangenen Touristys auf die jeweiligen Touren verteilen, dafür eine Vermittlergebühr bekommen und die eigentliche Arbeit die Touristenführer machen lassen.

Erst vor Ort erfuhren wir, dass wir eine Tour von 12 Stunden gebucht hatten, aus denen dann nur 10 wurden. Die Fahrt im kleinen Van war der Horror für meinen Rücken, denn die Schlaglöcher auf den Straßen haben es in sich.

Der erste Halt war bei einem Schmuckhändler vorgesehen, der uns zeigte, wie eine Gravur auf das Metallplättchen angebracht wurde. Natürlich durften wir dann noch dort einige Zeit in de Geschäft verbringen, um noch irgendwelche Masken oder Ketten oder irgendeinen anderen Schmuck zu kaufen. In dem Fall haben wir uns mit dem geschenkten Plättchen nach der Schau und einem ausgiebigen Applaus begnügt. Ich hab auch ein Video davon gemacht. Falls ich es hier einstellen kann, folgt dies, wenn ich zurück in Deutschland bin.

Der nächste Halt war der Höhepunkt der Attraktion – zumindest für uns, denn wir wollten die Kirche auf der Pyramide in Puebla gerne sehen. Die Kirche Santa Maria Tonantzintla thront auf einer der höchsten Pyramdiden Amerikas, die aus dem Grunde auch nicht abgetragen wurde. Erst 1931 bei Ausgrabungen wurde die darunterliegende Tempelanlage entdeckt. Wir hatten gehofft, in diesen Teil der freigelegten südlichen Anlage hineinzukommen, doch dafür war keine Zeit.

Danach folgte eine weitere Kirche, den insgesamt sollte es 365 Kirchen in Pueblo geben. Diondra meint, es ein Hörfehler, Ricardo hätte von ganz Mexiko gesprochen. DIe Kirche danach konnte wir von außen fotografieren, danach wartete das Essen schon auf uns.

Das Buffet war so wenig vegetarisch, dass man Angst bekommen könnte: immerhin eine Suppe, etwas Reis und nicht zu vergessen soßenfreies kaltes Gemüse. Natürlich ist das unser Problem, wenn wir kein Fleisch essen wollen, wir könnten ja. Die Gesellschaft bei Tisch gleicht das sehr angenehm und geistreich aus, denn wir haben mit zwei Pärchen am Tisch gesessen, die sehr gut Englisch sprachen und wirklich interessante Persönlichkeiten waren. Luc und Olivia aus London, die seinen 30. Geburtstag feierten, und David und Letizia aus Venezuela, die in Amerika erlebten und im gleichen Job tätig waren.

Wir besuchten gemeinsam noch eine Kirche, in der gerade ein Paar heiratete, weswegen wir sehr still sein sollten. Danach durften wir uns auf dem Marktplatz frei für 45 Minuten bewegen, was uns zu ein bisschen Quatsch veranlasste.

Wir trafen uns zur nächsten und letzten Kirche wieder, nicht ohne auch da noch einmal hineinzugehen und Fotos machen zu müssen … Es wirkte so, als sei in die Kirche ein Container für die Orgel eingebaut worden. Sehr dunkel.

Danach fuhren wir zurück. Wir sind erschossen mit Jetlag-Nachwehen ins Bett gefallen.

TAG 3 – geführte Tour nach Xochimilco und den blühenden Gärten

2/3 Tour: Xochimilco mit dem Guide Francesco:

Als alte Hasen wussten wir schon, dass wir herumgefahren werden, dass wir jedoch nur einen Fotostopp am Olympic- und am Fußballstadion einlegen würden, hatten wir nicht erwartet. Jeweils raus aus dem Auto – mit wirklich besser gefederten Polstern – und wieder rein nach zehn Minuten. Danach dann ging es zu den sogenannten “schwimmende Gärten“ alias „Chinampas“, wo wir auch als erstes ein Boot besuchten und erst danach Zeit für die ganzen Büdchen, Touristenverkaufszelte und Händler hatten.

Nachdem wir noch Zeit für Banjo und Händler hatten, fuhren wir erst einmal zur Universität, um aus dem Auto heraus Fotos zu machen. Irgendwie hab ich das wohl auch verpasst. Dann möchte ich euch überraschen und sagen, dass wir uns eine Kirche angesehen haben, weil wir uns inzwischen in dem Stadtteil Coyoacán befanden.

Dort gab es einen schönen Künstlermarkt und natürlich ganz viele Straßenfutterstellen. Einige unserer Tour hatten im Vorfeld Karten für das Museum Frida Gahlo gebucht, so dass wir einen wirklich längeren Aufenthalt hatten. Wir gingen einen Mojito trinken, denn es war sehr heiß.

Anschließend ging es zielstrebig zurück, wobei wir zwei Mitfahrende verloren haben. Da auch das Essen auf dem Schiff nicht sonderlich üppig ausfiel, versuchten wir es in der Bar des Hostel Regina, die vor allem auch Diondra gefallen hat. Ich fand die Gestaltung interessant und hab sie fotografiert.

TAG 4: Ausgrabungsstätte in Mexiko City – die Tempelanlagen der Azteken

3/3 Tour: Teotihuacán mit Guide Gabriele:

Angenehme Guidin mit zu viel Rundreise und zu wenig Tempelanlage. Als wir in den Bus stiegen, sahen wir das Texaner-Pärchen vom Vortag wieder. Der Mann erklärte uns, dass er seine Tochter bereits zwei Mal in Deutschland besucht habe und ihn der Winter wie der Sommer sehr gefallen haben.

Zunächst lernten wir bei dem ersten Stopp bei einem Geschäft (natürlich), was das besondere des Obsidian ist, denn man kann damit in die Sonne sehen. Dann erfuhren wir dort auch, was der Allrounder Aloe Vera alles kann: Fasern für Papier und Kleidung liefern, Papierschicht, die wasserabweisend ist, Gift und natürlich für die Kosmetik lässt sich diese Pflanze verwenden. Da sie außerdem auch vergoren werden kann, kam es zu einer Metzcal-Verköstigung, verschiedene Schnapse und Liköre wurden angeboten, die teilweise wirklich nicht gut rochen.

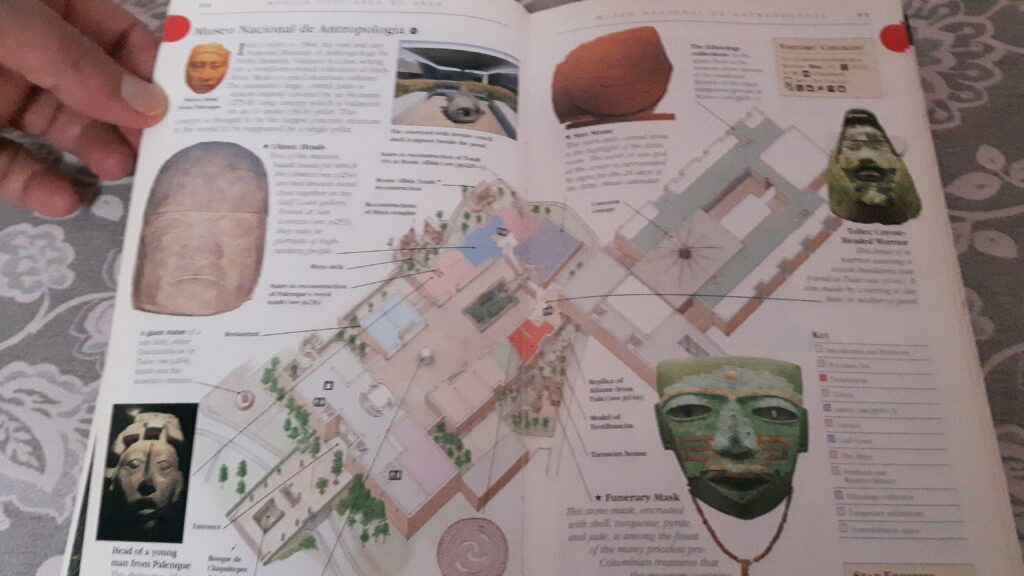

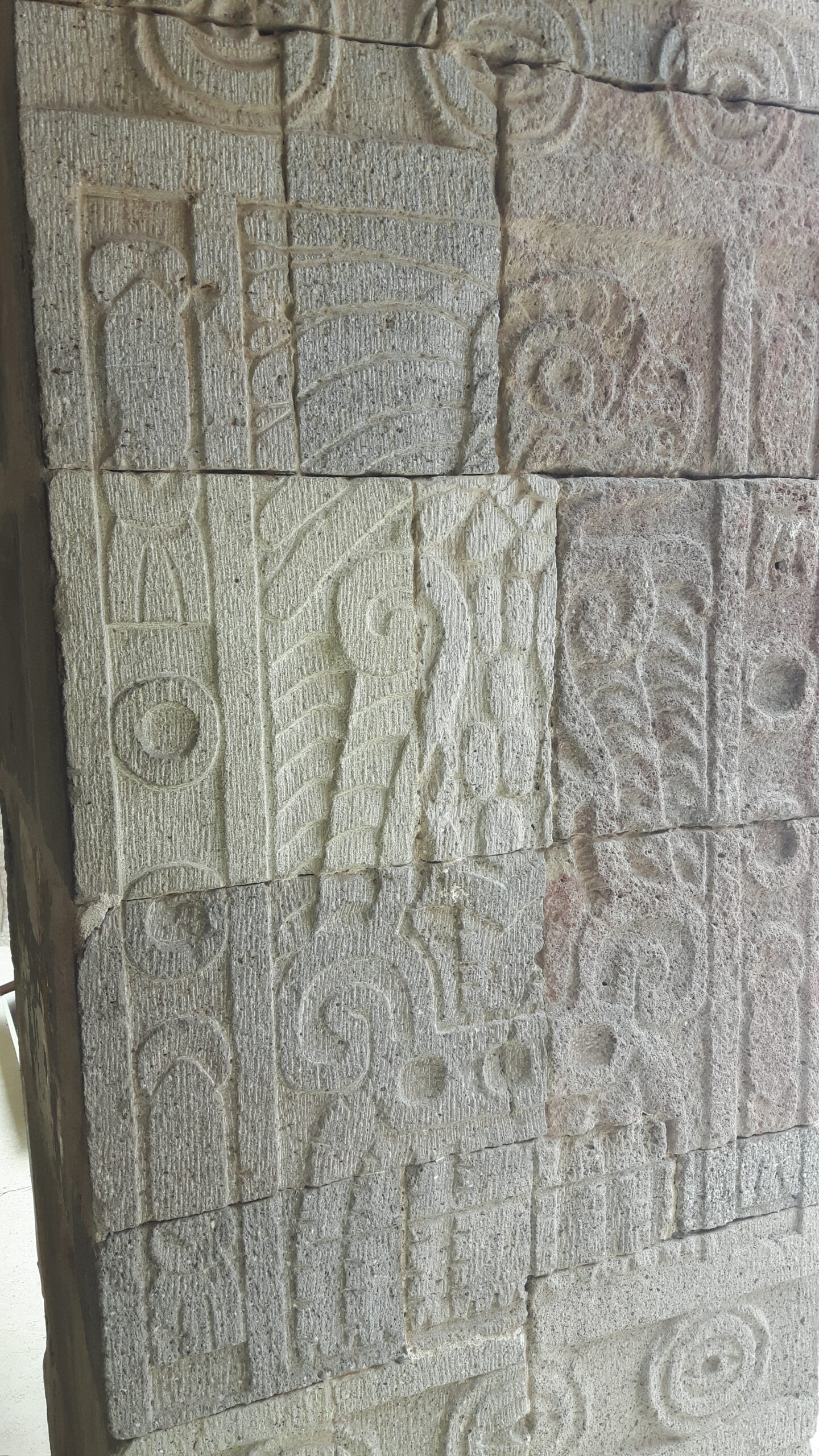

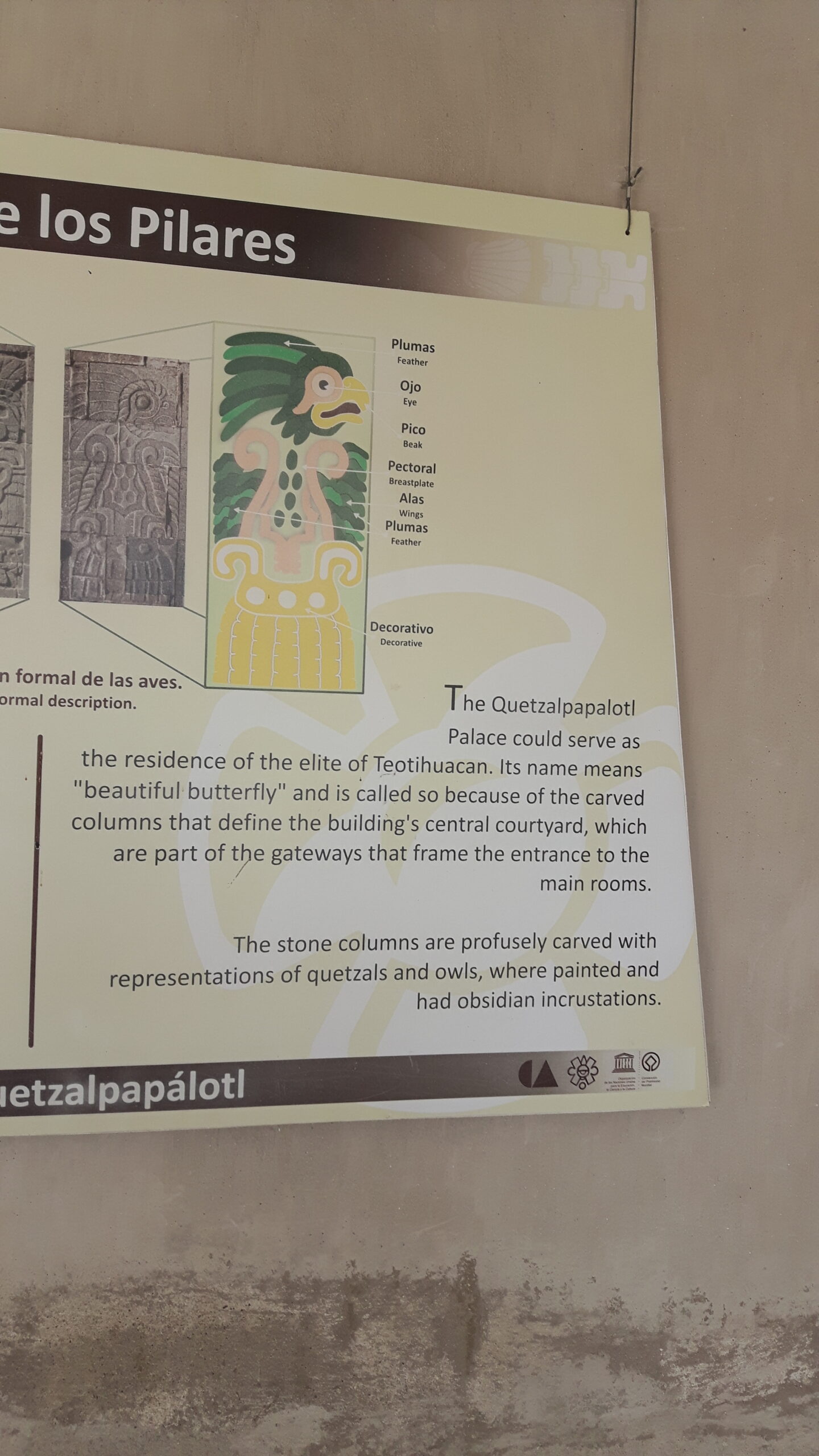

Danach fuhren wir dann zum Ausgrabungsort “Platz der Götter“ und bekamen Einzelunterricht zum Mond- und zum Sonnentempel. Der Mondtempel soll das Wasser symbolisieren und der Sonnentempel eben das Leben selbst und sollte die Sonne anbeten. Die Tempelanlage besteht dabei aus mehreren Schichten, die nach und nach aufgetürmt wurden – so die gängige Meinung der Archäologen. Natürlich waren das nicht Aliens. Natürlich wissen wir auch genau, wozu was diente und natürlich sah alles so aus, wie wir uns das heute rekonstruieren. Viel interessanter war da schon, dass die Führerin Gabriele jeden Tag diese eine Tour führt. Jedes Wort klingt wie auswendig gelernt. Selbst die Witze wirkten wie hinzugefügt. Nach der einführenden Erklärung zu den zentralen Tempel hatten wir 45 Minuten für uns. Das war nicht wirklich befriedigend.

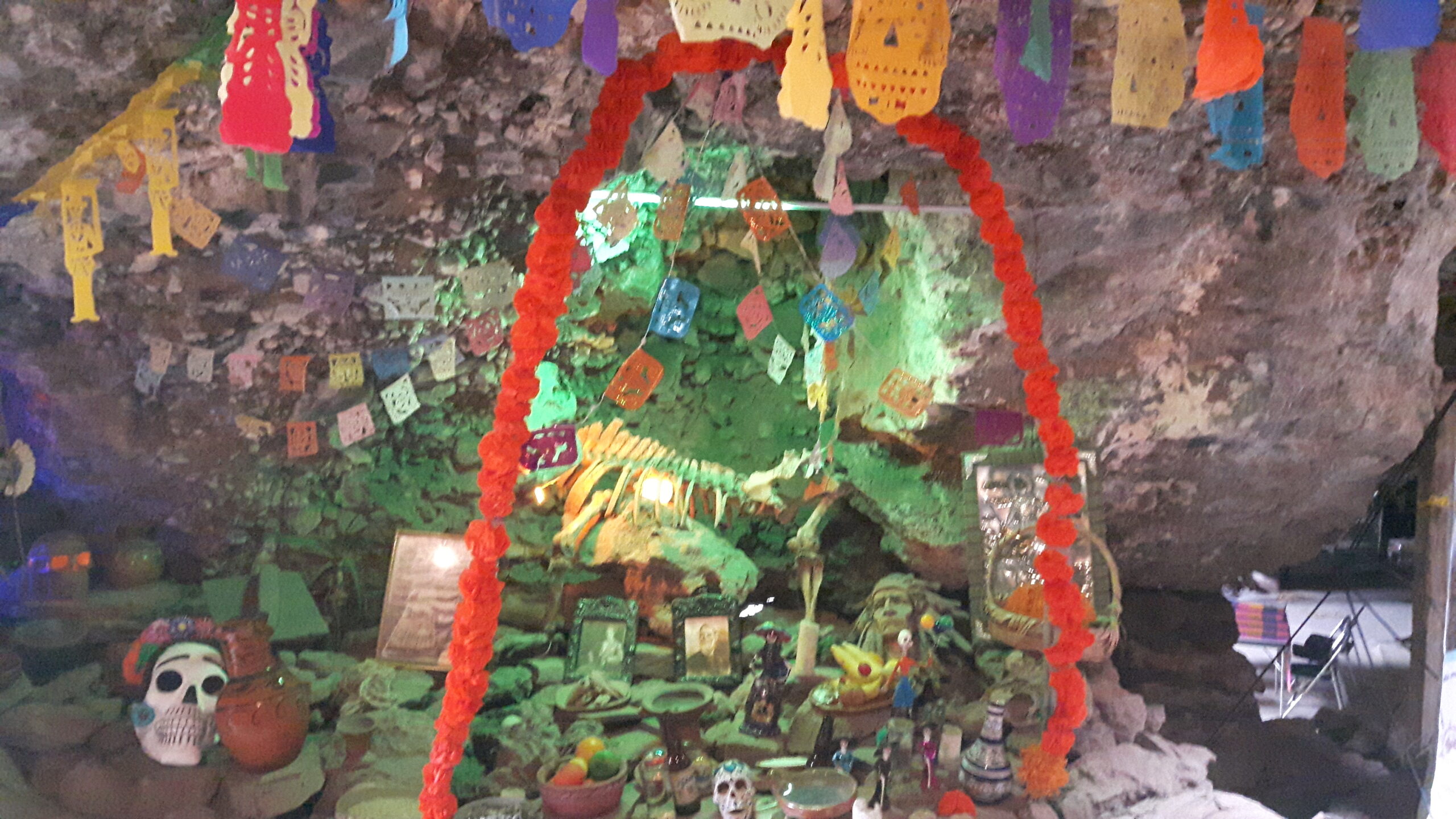

Essen sollte nun folgen. Diondra und ich hatten schon wieder Sorgen, dass wir nur Salat und Suppe bekommen. Zwar war es diesmal nicht ganz so schlimm, aber es war auch nicht das, was wir unter “lecker“ verstehen. Gemüsespieße ohne was dabei und Empanadas in Mole. Davon abgesehen war die Höhle als Ort des Restaurants wirklich ganz besonders und hat uns nachhaltig begeistert. Von außen ganz unscheinbar mit einer Art Dixiklo und Hundewelpen wirkt es eher verlassen wie der Kakteengarten. Nie hätten wir das gefunden oder gar gesucht. Aber von Innen war es sehr einladend und atmosphärisch.

Nach so viel Leben musste es dann auch noch ein bisschen Gotteshaus geben und die Basilika de Guadalupe mit sechs Kirchen stand noch auf dem Plan. Der letzte Stepp für diesen Tag. Vorher mussten wir noch in ein Geschäft – natürlich -, weil man da Bildchen und Kerzen kaufen konnte. Dann konnte man die auch weihen lassen, sich inklusive. Das machte der Pastor ganz fachmännisch und am Fließband. Da fand sich auch unser Texikaner-Pärchen wieder, die ihr Marienbildchen haben segnen lassen. Sie sahen später auch sehr beseelt aus.

Warum sechs Kirchen? Nun, das Gebiet ist Sumpfgebiet und alle Kirchen sinken mit der Zeit ab. Damit es aber nicht zu einer unheiligen messelosen Zeit kommt, hat man eben immer noch eine Kirche auf diesen riesigen Platz dazu gebaut. Da ist auch noch was Platz für die nächsten zweihundert Jahre. Die aktuellste ist eine runde Bauform, die wirklich sehr modern wirkt. Bis sie eben auch absinkt. Mal sehen, wer sturer ist, die Gläubigkeit der Mexikanys oder der sumpfige Untergrund. Abschließend sei noch gesagt, dass die geweihten Kerzen auch angezündet werden und bebetet werden konnten. Anschließend pustet ein Mitarbeiter die Kerzen aus und entsorgt sie sehr unheilig und nachhaltigkeitslos – was hier nicht nur die Kirchen betrifft, sondern auch andere Bereiche des täglichen Lebens.

TAG 5: Besuch des Parks “Chapultepec“

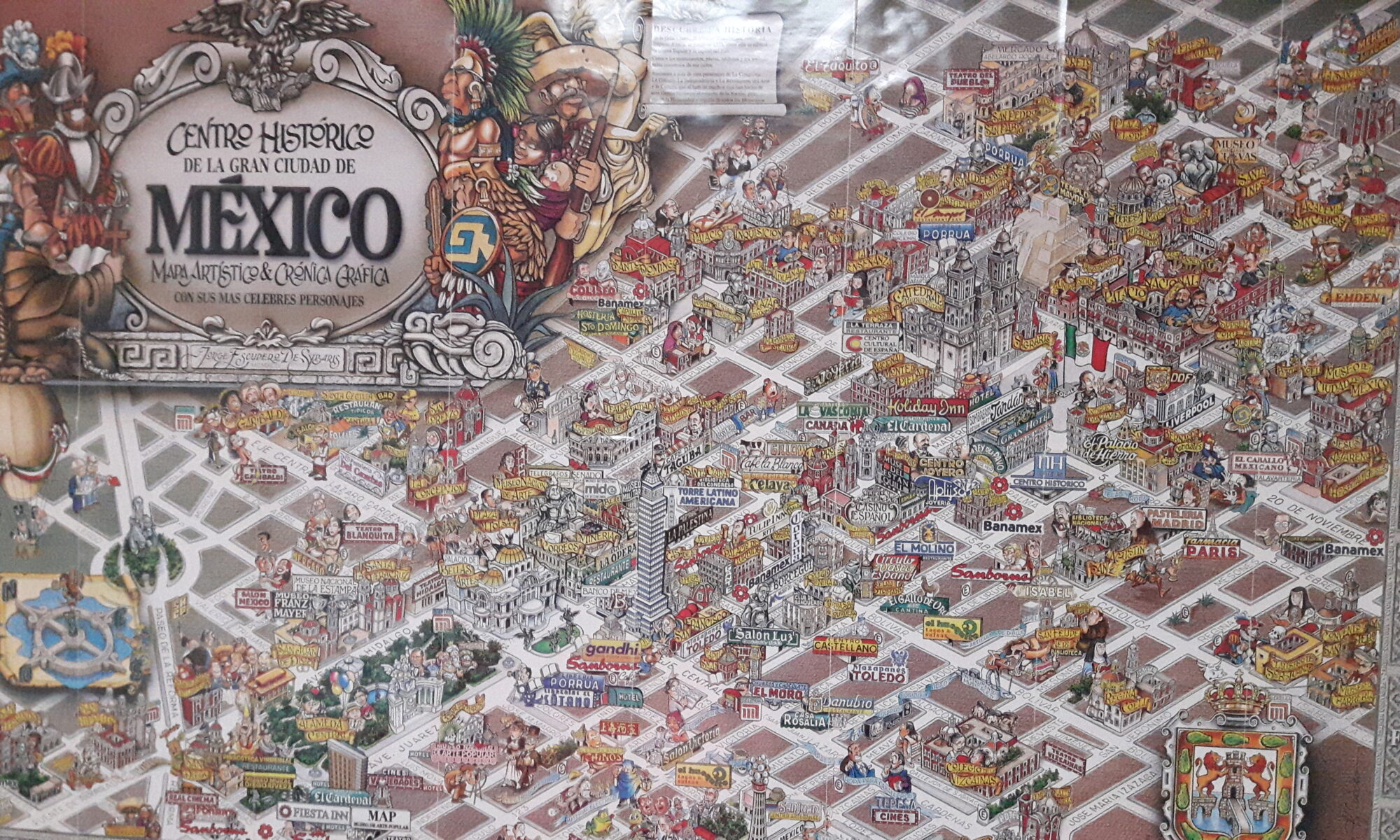

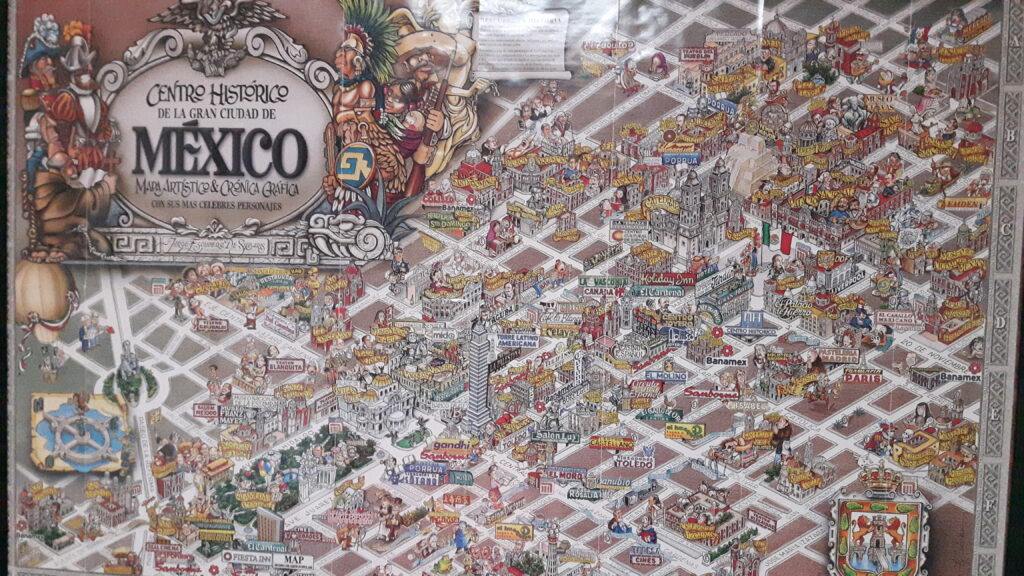

Wir erzählten Bernado, dass wir von den Touren wirklich gesättigt wären. Er fragte uns, ob wir denn schon in dem Park Chapultepec waren. Auf dem Map in unserem Zimmer zeigte er uns, wie wir dahin kämen. Orientierungspunkt war das Museum der schönen Künste. Wir fanden tatsächlich die Straße REFORMA. Sie ähnelt der Ramla in Barcelona. Lang mit vielen Statuen, die dann auch die Bildchen an den Haltestellen markieren.

Für den Park war es eine große Grille, so dass wir wussten, wann wir aussteigen musste. Die Busfahrt kostete 20 Pesos und war mit der Karte zu buchen. Es hielt ein Doppeldeckerbus. Angestellt wurde sich brav und gewartet, bis man in einen Bus durfte.

Weil vor dem historischen Museum eine so lange Schlange war, gingen wir erst in dem Park und in dem Zoo spazieren.

Da der Zoo in dem Park angelegt war, war er entweder sehr klein oder die Tiere hatten zu wenig Platz. Letzteres war sehr viel wahrscheinlicher, wenn man bedachte, wie Mexikanys mit Tieren umgingen. Die Realität war noch um einiges erbärmlicher für die Tiere. So hatte ein weißer Tiger weniger Platz als die Antilopen, die auch ein viel zu kleines Gehege hatten. Schlimmer war aber, dass überall Stein und Beton eingesetzt worden war, um die Gehege zu gestalten. Selbst mir als Laie scheint es nicht artgerecht zu sein. Sehr sehr traurig. Der Zoo selbst war eintrittsfrei zugänglich.

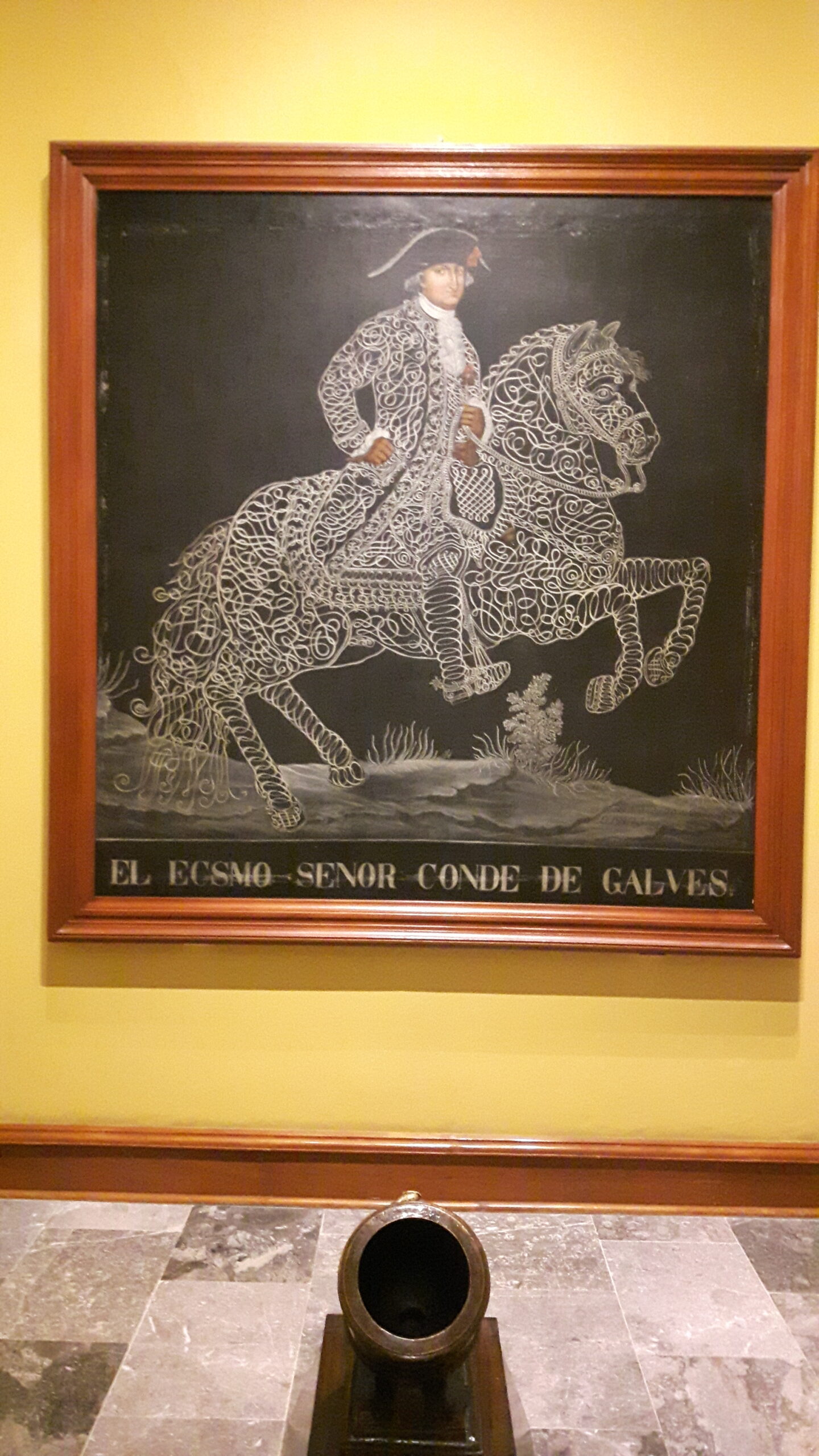

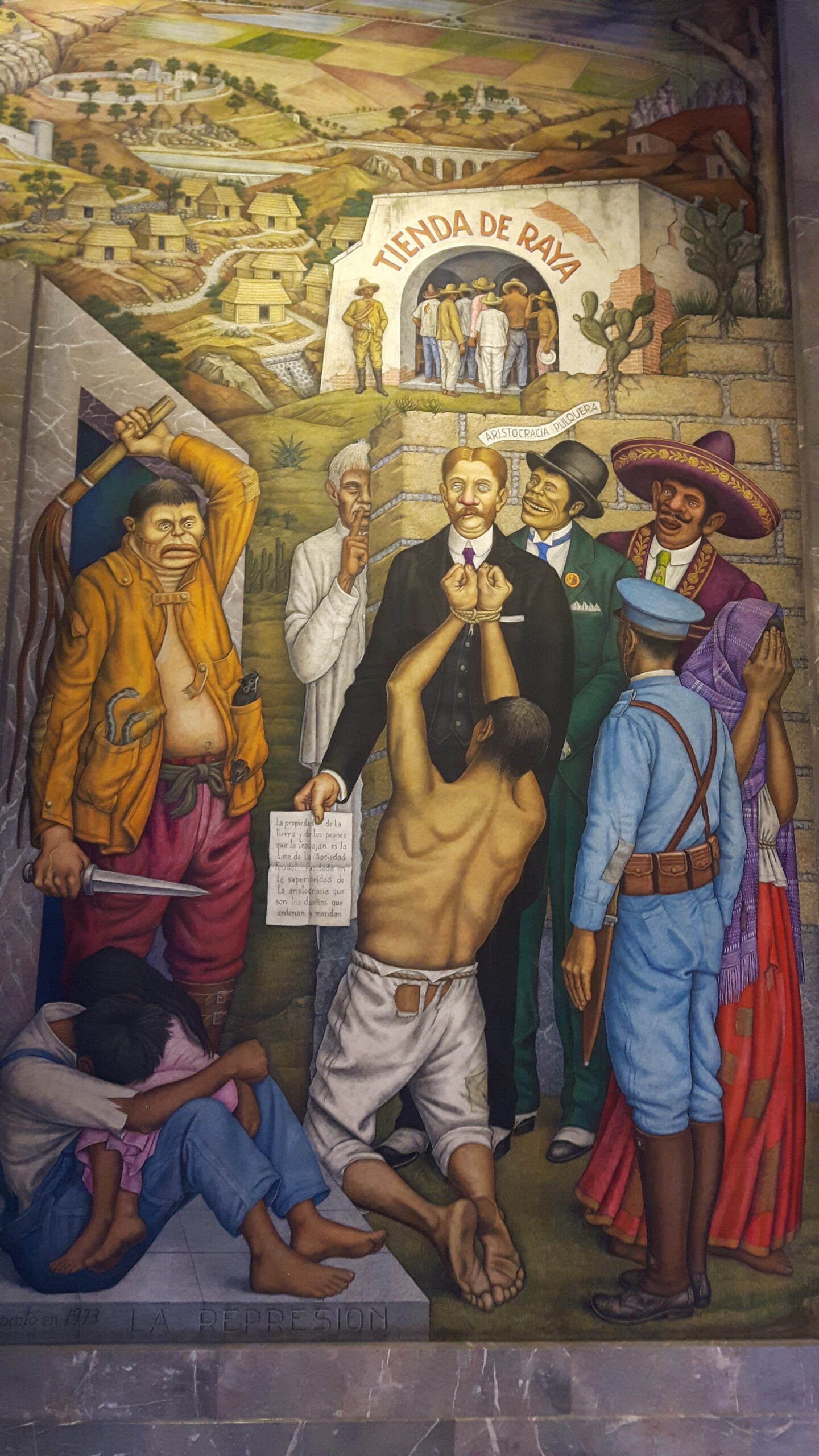

Diondra Highlight in dem Park waren allerdings die Eichhörnchen, die so gerne Futter aus den touristischen Händen stibitzen. Danach aber stellten wir uns der Schlange für das historische Museum. Wir gaben uns der Schlange hin, die überraschend zügig voran kam. Wir konnten mit Karte sogar noch einen kleinen Vorteil aushandeln. Dann ging es erstmal einen guten Berg hoch, weil das Schloss oben trohnte. Das Foto ging offensichtlich verloren. Allerdings sind viele von innen vorhanden, die ich mal ebenso kommentarlos hier einpflege wie ich sie wahrgenommen habe, da ich die sprachlichen Erklärungen nicht folgen konnte.

Zurück sind wir schnellstens, als dicke Wolken aufzogen und es in der Ferne schon blitzte. Heute wollten wir das Indische Restaurant aufsuchen, dass ausschließlich vegetarische Gerichte auf der Karte führte. Nach diesem leckeren Essen fuhren wir über Nacht mit dem Bus nach Oaxaca. Diondra konnte wohl überhaupt nicht schlafen, ich zumindest ein wenig.

TAG 6: Ankunft OAXACA

Nach einem Kaffee, einem Toilettenbesuch und der Befragung unseres Navis, gingen wir zu Fuß mit Rucksack zum Hotel “Capital O Parador Crespo“, luden dort erstmal unser Gepäck ab und gingen dann ordentlich Frühstücken. Im Ort dann direkt vor der Kirche Santa Domingo sahen wir diese Ausstellung von Melonenstücken, die von ortsansäßigen Künstlys gestaltet wurden.

Ein eigenartiges Erlebnis im Touristeninformationshäuschen Hat uns zwar nicht weitergebracht, aber eine Karte beschert. Eigenartig war, dass wir eigentlich keine Frage stellen konnten, sondern eher auf Spanisch mit Informationen beschossen wurden. Ebenfalls merkwürdig war, dass wir dann befragt wurden, woher wir kämen, wie lange wir blieben und wo wir untergekommen seien. Diondra hatte aber schnell auf der Karte einen Schmetterling entdeckt und wollte diesen Schmetterlingsgarten besuchen.

Erst mal ins Hotel einschecken, dann ein Schläfchen. Danach entschieden wir, dass wir nicht mehr probieren, uns an das Essen anzupassen. Wir gingen Pizza essen. Eine Pizza mit Sesamrand. Mal was ganz anderes. Weil wir uns völlig überschätzt hatten, was unseren Hunger anging, hatten wir zwei halbe Pizzen übrig, die wir eigentlich einen Tag später essen wollten. Als wir an einer jungen Frau mit zwei kleinen Kindern vorbeikamen, schenkten wir ihnen die Pizza. Die kleinen Händchen von dem Jungen wurden plötzlich riesig.

Oaxaca hat zu dieser Ausstellung auch noch andere Ansichten, die jetzt folgen:

TAG 7: Ausflug zu “La Mesita“ in San Pablo Etla

Unser Ausflug nach San Pablo Etla zum Schmetterlingsgarten entpuppte sich als „Reserva Ecológica La Mesita“; so kann man es auch bei Tripadvisor finden. Um das herauszufinden, hatten wir eine verrückte Taxifahrt nötig, während der wir zwischendurch dachten, dass der zweite Mexikaner, der in San Pablo Etla hinzugestiegen war, nachdem wir unserem Taxifahrer klargemacht hatten, dass unser Reiseziel was mit “Mariposas“ zutun hatte, vielleicht der Doktor sein würde, der uns die Organe entnähme, die jetzt zum Verkauf ausstanden. Wir fuhren tatsächlich so hoch auf den Berg, dass ich den Taxifahrer später nicht fahren ließ, ohne seine Nummer zu haben, also Rückfahroption.

Tatsächlich hatten wir eine sehr exklusive Führung durch den Park, den Garten oder das angelegte Grün, mit Erklärungen zu den Statuen, zu den Pflanzen, zur Bewässerung, zu den Studentenprojekten, den Möglichkeiten zur Übernachtung für Vogelbeobachter oder Wanderer. Schmetterlinge wurden tatsächlich auch gezüchtet, mussten aber in Rahmen der Coronakrise alle freigelassen werden, weil sie nicht mehr versorgt werden konnten. Bio-Studentys übersetzten fleißig, was der Mann zu berichten hatte, der das Projekt vor 12 Jahren ins Leben gerufen hatte. Ihm ging es um die Verbindung von Natur und Tourismus im guten Miteinander. Nachhaltigkeit und Erhaltung stehen in Vordergrund.

Nach unserer Führung wollten wir langsam auch wieder in die Zivilisation, so dass uns der Mann, dessen Namen wir trotz allem nicht herausfinden konnten, wieder in den Ort fuhr. Mit uns wartete er auf den Collektivo, dem lokalen Bus. Für 8 Pesos, also ca 35 Cent fuhren wir wieder in die Stadt zurück. Der Bus war doppelt so schnell wie unser Taxifahrer, aber auch auf der Fahrt fürchtete ich mich um mein Leben. Diesmal wegen der rasanten Fahrt.

Unser Abendessen bestand dann aus Pasta mit Pesto. Sehr exklusiv, verhältnismäßig teuer und Diondra fühlte sich bei der Bedienung wie eine Königin.

TAG 8: Straßenfest in Oaxaca

Eigentlich wollten wir einen ruhigen Tag verbringen, denn der Darm quälte uns und wir mussten von einem Hotel zum anderen “Hostel Nordes“ umziehen. Als wir dann doch rausgingen, haben wir uns von einem Kellner überreden lassen, schon nachmittags auf nüchternen Magen Cocktails zu trinken. Die nachgeschobenen Pommes halfen hier auch nicht mehr viel. Aber das Straßenfest, der bunte Umzug zur Feier der Region Oaxaca war dann noch viel lustiger.

Danach sind wir in einem Irish Pup noch etwas trinken gegangen und haben dabei Ronaldo und seine Freundin kennengelernt. Ronaldo war wirklich sehr lieb und an Deutschland interessiert. Diondra und er haben Kontaktdaten ausgetauscht und er hat uns noch ein paar Tipps für unseren Aufenthalt gegeben. Diesmal haben wir auf einem Dach eine Sonderanfertigung eines vegetarischen Gerichts bekommen: Pasta con Queso und gemischter Salat con Frutas. Gekrönt wurde es durch ein sehr emotionales Mutter-Tochter-Gespräch.

TAG 9: Andere Dinge – nicht so sehr touristisch

Heute wollten wir uns zum einen erkundigen, wie wir ohne Touritour zum Huerve el agua kommen. Außerdem wollte ich einen Supermarkt aufsuchen. Sehen, wie Einheimischen so einkaufen und mich an den niedrigen Preisen ergötzen. Tatsächlich lag das Fleisch so offensichtlich aus, scheinbar hat niemand wegen Salmonellen bedenken. Wir wollten nur ein paar billige Barrilanudelpakete einkaufen. An der Kasse standen wir dann Schlange. Eigentlich alles gut.

ABER mich brachte das Schneckentempo der Mexikanys an der Kasse wirklich fast um. Ja, die sind sehr gemütlich – so kann man es positiv ausdrücken. Ich meine, die meiste Zeit nervt es, wenn die so langsam vor sich hin schlängeln, aber an der Kasse hab ich überlegt, ob ich der Kassiererin helfen soll. Aldi-Kasse keine Chance, nicht mal bei EDEKA. Ich meine, die machen alles langsam, aber unendlich gewissenhaft.

Eine Galerie haben wir besucht, die uns wirklich gut gefallen hat, ansonsten mussten wir uns ein wenig um die Mitbringsel kümmern. Es sollen schließlich alle was davon haben, dass wir gute Touristinnen werden wollen.

Der Künstler Rolando Rojas war uns durch die Melonenstücke bereits aufgefallen. Sein Stil ist unverkennbar.

TAG 10: Gut gehen lassen und weniger als für einen Herrenschnitt bezahlen

Ich hab mir die Haare für 7,50 € umgerechnet inklusive Trinkgeld – einem sehr großzügigen – bezahlt. Davon träumen alle Frauen, dass sie in puncto Haarschnitt mal wie ein Mann berechnet werden. Mir erschließt sich auch nicht, wieso das so ungerecht gehandhabt wird. Das Haareschneiden kann und darf ja wohl nicht so viel mehr kosten, schließlich hat der Mann dieselben unterschiedlichen Haare wie eine Frau. Das wäre sinnträchtiger, nach Haarart zu unterscheiden. Geschlechtsdiffarmierung.

Ein anderer Tag. Ein langes Telefonat mit Elias und mit Karsten. Langes dazwischen ohne große Aktivitäten. Diondra kann viel Zeit damit verbringen, Videos zu gucken und in ihren Foren zu lesen. Ich kann viel Zeit damit verbringen, diesen Artikel vorzubereiten. Es dauert, alle Bilder zu laden und einzupflegen. Dabei kann man lecker Frühstück serviert bekommen. Einzige sinnvolle Tat: wir haben den Bus zurück nach Mexico City gebucht und wir haben zwei Touritouren gebucht.

TAG 11: Ausflug Huerve el agua

Bevor wir uns eingelassen haben, haben wir uns genau erkundigt, was drin ist und was nicht drin ist in der Tour, denn wir wollten vor allem eines: viel Zeit auf dem Berg im Wasser. Zwei Stunden wurden versprochen. Als kleine Gruppe fuhren wir los, vielleicht 12 oder 14 Leute insgesamt.

Tatsächlich fahren wir bis zum Zielort durch. Auf der Hinfahrt komme ich mit dem Irland-Pärchen ins Gespräch. Sie machen eine Jahrestour durch Südamerika, Ausgangspunkt ist Mexiko. Am Anfang der Fahrt hatte ich eine Deutsche gehört, sie sitzt beim Fahrer vorne. Beim Aussteigen machen wir uns bekannt. Jenny und ihr Freund Lukas verbringen ein halbes Jahr in Mexiko, das wollen sich beide gönnen, bevor sie sesshaft werden und eine Familie gründen.

Wir gehen schwimmen. Alles zum Picknick dabei, können wir auch noch einen Hund mit Nudeln versorgen. Das Wasser, der Ausblick, alles fantastisch. Dann entdecken wir noch ein deutsches Paar in der Truppe: Michael und Anette. Auch ein halbes Jahr schon unterwegs; Startpunkt Brasilien, Endpunkt Mexiko City.

Abends beim Essen vertieften wir das Gespräch. Wie seltsam, beide Paare hatten nach dem Coronatief für sich entschieden, dass sie ihre Jobs kündigen und erstmal eine Zeitlang aussteigen. Insofern seltsam, da dass ja sehr selten vorkommt und dass man sich dann bei einer Tour trifft. Das eine Paar relativ am Beginn, das andere am Ende seiner Tour.

Anette beschreibt Mexiko als sehr westlich, nachdem sie all die anderen Länder durchquert hatten, seit sie in Brasilien angefangen hatten. Alle drei bis spätestens fünf Tage sei es weitergegangen. Auch Jenny berichtet ähnliches. Ihr längster Aufenthalt waren wohl zehn Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Sie weiß noch nicht, ob sie das durchhalten und bis zum Herbst tatsächlich in Mexiko bleiben.

Mitgenommen habe ich, dass man sich als wohnungslos meldet und sich von der Krankenkasse abmeldet.

TAG 12: Mezcal-Tour mit 1000 Touri-Tempeln

Also, es war günstig und außerdem dachte ich … 1000 Stationen haben wir nicht geschafft, aber nahe dran.

- Erstens der Thule-Baum: weltweit angeblich der älteste; soll vor 1400 von einem Priester gepflanzt worden sein.

- Zweitens: 3 Mal eine Mazcal-Verköstigung in ganz unterschiedlichen Brennereien. Nach der letzten floss auch der Mezcal während der Fahrt.

- Drittens: einen traditionellen Marktbesucht in METLA – oder auch einen typischen Touristenmarkt

- Viertens: Eine Teppichweberei, mit erhellender Erkenntnis, wieso diese Touren so angelegt sind, denn die Amis mögen diese billigen Touren (für sie mindestens noch einmal zwei Drittel preiswerter als für uns, da sich hier das Preisleistungsverhältnis 1:3 ungefähr verhält.

- Fünftens: Ein Mittagessensbuffet, das wirklich gut war. Wir hatten sehr nette Gesellschaft von Joan und Alex, die Lucy und ich vielleicht in L.A. wiedertreffen.

Nach diesem Trip sind wir dann fast schon Richtung Bus gewandert, erstmal zum Hostel, das Gepäck holen, dann den Luxus des Taxis und dann hieß es drei Stunden warten, bis wir in den Bus steigen konnten. Der musste dann auch noch einen Umweg fahren – drei Stunden Verspätung.

TAG 13: Das letzte Mal Mexiko City

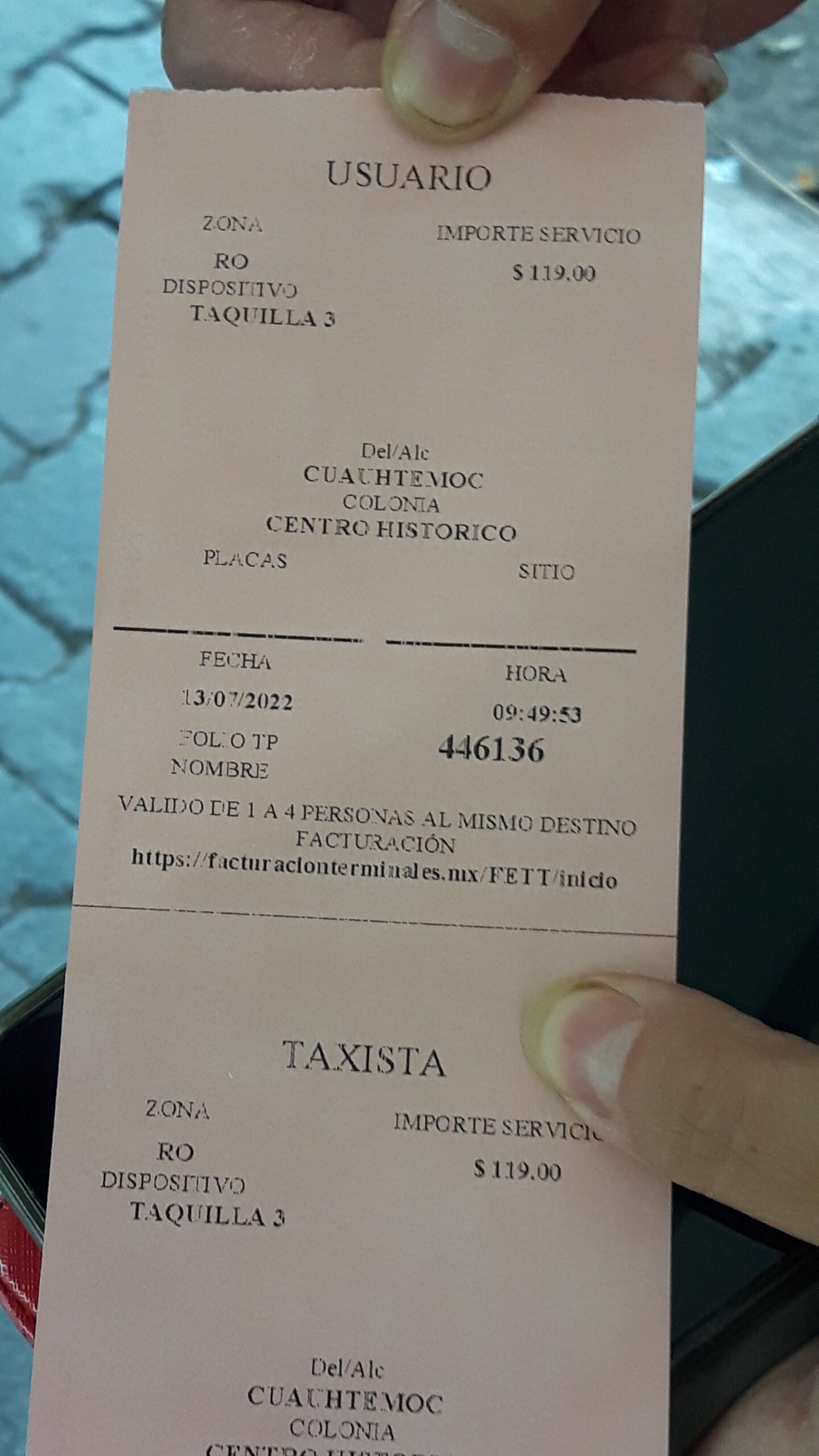

Und Bernardo hatte uns schon gewarnt, dass die U-Bahn geschlossen ist – wenn ich richtig verstanden habe, wohl für Jahre, weil dort ein Gleis eingebrochen ist. Also falls ich das richtig verstanden habe. Alternativ also von dort aus mit dem Taxi. Und das war neu: Ein Taxi wird erst bezahlt, dafür stell ich mich in die Schlange, dann bekomm ich einen Beleg. MIt dem Beleg stell ich mich in die nächste Schlange und warte darauf, dass ich ein Taxi besteigen darf. In der Schlange kümmere ich mich die ganze Zeit um mein Gepäck, ab der Bürgersteigkante, wenn ich an der Reihe bin, und mit der Abgabe meines Belegs wird mir das Gepäck abgenommen. Fünf Personalmenschen sind damit beschäftigt, ordnungsgemäß alle Passagiere unterzubringen.

Auch diesen Tag haben wir damit verbracht, eher nichts touristisches zu tun: Koffer umpacken, Einchecken, Vorbereitungen für die Abreise treffen und all so was. Natürlich auch noch ein bisschen spazieren und sowas, dabei noch ein Kleid für die Hochzeit der Schwester der Freundin gesucht. Gefunden haben wir das auf den allerletzten Drücker im letzten Geschäft, die erste Anprobe. Wirklich richtig gut.

TAG 14: ABFLUG

Unsere Vermieterin – eine Dänin – hat uns dann ein Uber-Taxi gerufen. MIt vereinbartem Festpreis. Allerdings dürfen die offiziell nicht zum Flughafen fahren. Aus dem Grund saß ich vorne und tat so, als sei ich persönlich bekannt. Das funktioniert deswegen gut, erklärte mir unsere Gastgeberin, weil man den Namen genannt bekommt und das Auto, mit dem man gefahren wird. Da das aber nach keinen Taxi aussieht, funktioniert das Ganze wohl. Es war ein angenehmes Gespräch bis zum Ziel. Der Fahrer verabschiedete sich mit einer freundlichen Umarmung und ich sah mich mit dem Testzentrum konfrontiert.

750 Pesos für den Test, also ca. 40 €, für Diondra ging ich in Vorleistung, weil sie das Geld auf keinen Fall hatte. Auch das klappte wunderbar. Mit dem Negativ-Testat (was sollte es auch sonst sein?) bin ich in die Abflughalle, da dann erstmal der Temperaturcheck und dann noch mal das Impfpaket beleuchten – was ja schon vorher drei mal passiert ist. Dann noch einmal Temperaturcheck. Sehr lustig hier auch die mehrfachen Maßnahmen beim Test: zwei Masken plus die Plastikhaupe plus meine Maske bis zur Nase gezogen (also der Mund ist wichtigstenteils bedeckt). Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Trotz all der Messerei brauchte ich dann trotzdem noch eine Maske überall, die reicht aber auch unter dem Kinn. Gleiches gilt für die Passkontrolle. Ich wurde mehrfach geprüft, ob ich wirklich dieselbe Person wie im Pass bin. Tja – die sind eben wirklich sehr gewissenhaft und gründlich, wenn auch langsam