Besonders schön der Satz: „Den Duden gibt es auch als Buch.“ Hier hätte ich mir ein „jetzt“ dazwischen gewünscht. Ich bin sicher, meine Schüler und Schülerinnen aus der jüngsten Zeit schicken ihre Texte dorthin – alle. Ich könnte niederknien vor diesen Sätzen. [Ähm, ich mach das mit dem Gendern übrigens jetzt mal etwas einfacher und damit lesbarer. Für Infos bitte diese 10 Min opfern: (13) Genderneutrale Sprache? So einfach geht’s (Thomas Kronschläger – Science Slam) – YouTube]

Denke ich doch gerade an meine zwei 10er Schülys (beiderlei Geschlechts), die ein Gutachten für ein Stipendium von mir wollen, weil sie so herausragende Noten haben. Das Wort „herausragend“ ist hier auffällig, liebe Freundys. Ein Notenschnitt von 1,5 (also einsen und zweien) sei herausragend zu nennen? An einer Gesamtschule? An dieser Gesamtschule wohl gemerkt. Puh. Ich fragte die zwei, ob sie noch irgendwas außer dem Notenschnitt vorweisen können, irgendeinen sozialen Einsatz, irgendwas Tolles, irgendein Projekt. Nö. Ich musste mich bemühen, ernst zu bleiben. Ich habe ihnen erklärt, dass sie mir das mal vorformulieren sollen. Dabei flatterte Folgendes in mein Schulmailfach:

„Ich denke das ich eine führende Rolle in Gruppen arbeiten übernehmen und oft erwachsen und Verantwortungsvoll Handel in der Schule. Sonst keine Ahnung was sie reinschreiben können….“

(Mail an mich – genau so)

Wow. Herausragende Leistungen und einen Satz fehlerfrei Formulieren scheitert. Diskutieren wir an dieser Stelle nicht das Verhalten des Schreibys. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Selbsteinschätzung nicht annähernd an die Wirklichkeit heranreicht, diese Heiligen.

Meine Tochter hatte ein Vorstellungsgespräch und Praktikumsplatz nur deswegen bekommen, weil der Professor den genialen Menschen kennenlernen wollte, der heutzutage noch eine fehlerfreie Bewerbung schreiben konnte. Das war vor acht Jahren! Und was mein Partner an Bewerbungstexten zugesendet bekommt, daraus könnte man eine Bühnenshow machen. Ich befürchte aber, bald gibt es niemanden mehr, der diese Sprachwitze verstehen würde, denn es setzt sich immer mehr durch, dass für Bewerbungen genauso wenig gute Noten nötig sind wie eine fehlerfrei Ansprache.

Sucht man jemandy für eine Ausbildungsstelle, der/die vielleicht doch noch ein bisschen was kann, muss man inzwischen im Verhalten, im korrekten Sprachgebrauch und in Grundwissen nachschulen, damit es für die Ausbildung reicht. Liegt das an den unfähigen Lehrys? Liegt es an den bösen Medien? Liegt es an diesem Schulsystem?

Woran liegt es? Die Lehrys – meine Kollegys – sind sicher alles, aber nicht schuld. Mitbeteiligt bestimmt, aber weder die Ursache, noch der Motor. Sicher, sicher: Mangel an Konsequenzen, Angst vor Widerrufen, Desinteresse an endlosen Diskussionen. Bestimmt trifft auch zu, was eine Kollegin neulich zu mir sagte, dass vom Schnitt der Klasse die Cleveren von den weniger Beschenkten auch trotz mangelnden Einsatz und mangelnder Leistungsbereitschaft profitieren und so zur Möglichkeit eines Abiturs getragen werden, wenngleich es an Fähigkeiten dazu mangelt. Dadurch verwässert das gesamte Leistungsbild erheblich. Andererseits wird das Lehry durch die Form des Unterrichtsalltags mürbe wie Teig.

Beschreibe ich also mal eine sehr typische Situation aus meinem Alltag, die pars pro toto die allgemeine Situation an Schulen erklären mag. Vorab: Meine Schülys sind natürlich nicht respektlos und natürlich beleidigen sie mich als Lehrkraft nie, Tonfall ist höflich und zurückhaltend; sie sind Schafe, die zu Unrecht für Wölfe oder irgend sowas gehalten werden. Engel allesamt. Zumindest denken sie es von sich – und zwar mit Überzeugung.

Praktische Philosophie, Stufe 10, Freitag 4. und 5. Stunde in Dortmund: Ich greife mir eine leere durchsichtige Kiste und lasse alle Handys ausschalten und dort hineinlegen. Protest. „Warum?“, „Was soll das jetzt?“, „Das dürfen Sie nicht!“, „Das ist mein Handy!“, „Schreiben wir einen Test?“, „Was hab ich gemacht?“, „Sind Sie dumm, oder was?“, „Dazu haben Sie kein Recht!“ (Erstmal: JA, das des Hausrechts, alle Schülys müssen die Hausordnung lesen und unterschreiben. Darunter auch der Passus, dass die Lehrkraft das Recht hat, die Handys einzusammeln, wenn sie es für erforderlich hält.) Es dauerte 10 Minuten, die Handys am Anfang der Doppelstunde von allen einzusammeln. Von allen. Meines lag auch drin. Danach erklärte ich, dass wir mal ohne diese Dinger in der Tasche schauen können, ob wir uns besser konzentrieren. Danach erklärte ich, dass ich eigentlich nicht erklären muss, wieso ich sie einsammle und danach erklärte ich, dass dieser Protest und die Angriffe gegen mich als Aggressorin (in ihren Augen) nur zeigt, wie abhängig wir alle von diesen Dingern sind. Wieso erklärte ich das denn bloß erst danach? Ganz einfach, vorher war der allgemeine Lärmpegel so hoch, dass ich mich kaum mit meiner Stimme hätte durchsetzen können (und wollen – ich habe schließlich nur die eine). Als ich ihnen das sagte, meinten sie, sie hätten sich völlig normal verhalten und sie haben ja auch das Recht, was zu sagen, sich zu wehren. Der Unterschied von WAS und WIE ist ihnen nicht klar. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn sie nach der Schulzeit, also nach 13 Jahren , für ihr respektive unser Durchhaltevermögen ein Abitur erhalten.

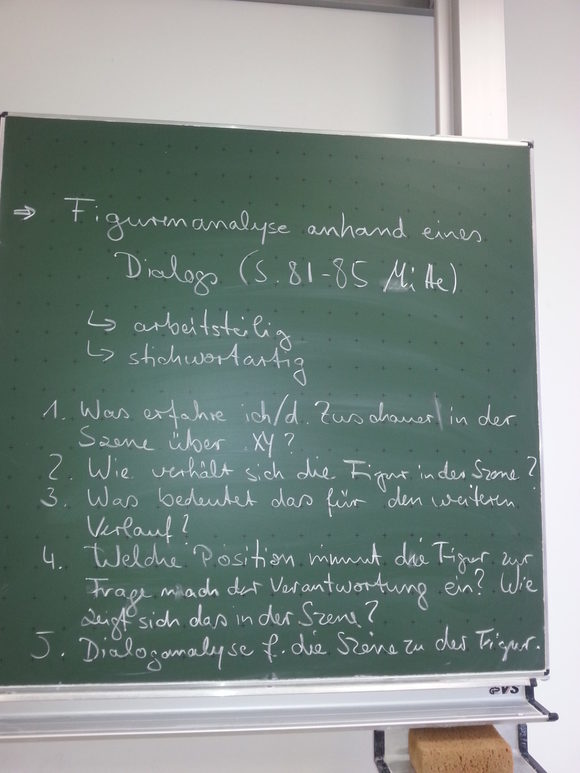

Aber was zeigt das? Wir Lehrys kämpfen an einer Front, an der es um Basiseinheiten des Verhaltens und des Miteinanders geht. Dass für den Rest oft zu wenig Zeit bleibt, wenn man auch noch irgendwie bemüht ist, Inhalte zu vermitteln, ist selbsterklärend. Ich befasse mich seit 6 Unterrichtsstunden in der Stufe 8 im Deutschunterricht mit sechs Stilmitteln. Sechs! Unterrichtsziel: sie sollen diese sechs Stilmittel in einem Text finden, erklären und ihre Wirkung bestimmen können. Eigentlich mache ich nur mit fünf Schülys Unterricht, die anderen malen die Buchstaben an. Oh, es geht um Basiselemente: Personifikation (nicht ganz leicht), Metapher (wirklich schwer), Vergleich (geht), Ironie (hohe Schule), rhetorische Frage (sehr schwierig) und Klimax (jaja, das ist wirklich nicht so einfach). Fünf Schülys höchstens versuchen zu verstehen, der Rest interessiert sich für die Inhalte meist sowieso nicht. Keine Frage, das müssen auch Gymnasiastys erst mal verdauen, doch dafür verschwende ich nicht so viele Stunden und ich muss mich nicht zwischendurch aufhalten mit: „Hol mal endlich dein Heft raus und schreib das ab!“ oder „Lass XY in Ruhe, du sollst das abschreiben!“, „Wirklich alles!“ auch nicht mit „Einfach, weil ich es sage! DU musst das in der Klassenarbeit können!“ oder „In jedem Text kommen Stilmittel vor, du solltest die wichtigsten erkennen und auch interpretieren können.“

Ich höre schon, du denkst, vielleicht sollte der Unterricht kreativer sein? Wer mag so trockenen Unterricht? Der Stoff ist langweilig und niemand interessiert das? Ja, sehe ich genauso. Ich habe im gleichen Kurs ein Langzeitprojekt zur Produktion eines Krimis am Laufen, sie sollen einen Krimi verfassen oder als Fotostory entwickeln. Sie haben unterschiedlich spannende Plots entwickelt und nun geht es in die Schreibphase. Die Stilmittel dienen (abgesehen von der nächsten Klassenarbeit) dazu, diese als Spannungssteigerung einzusetzen – gezielt.

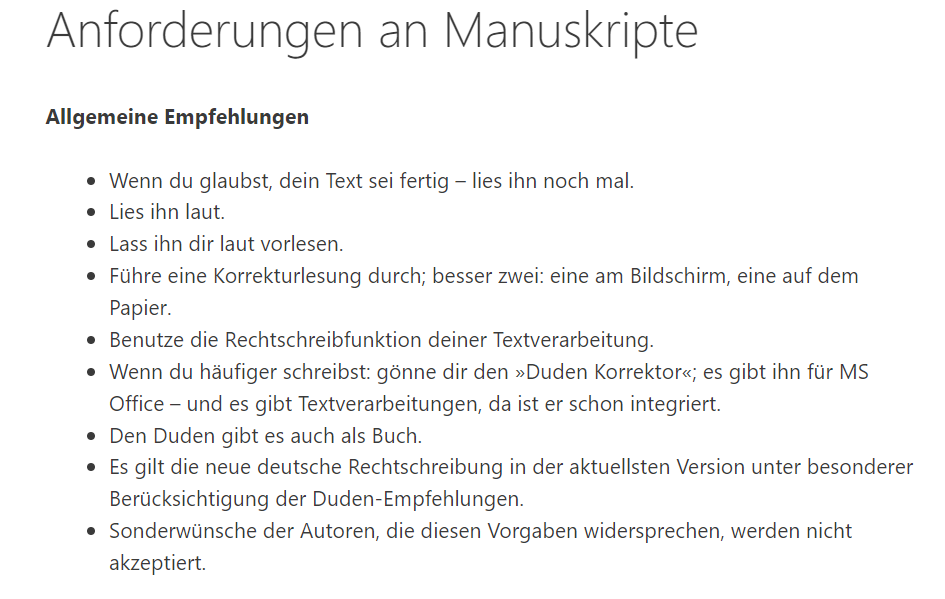

Stilmittel erwähnt der Verlag pmaschinery nicht. Dafür das aber:

Süß wirklich, ich sehe im Geiste meine Schülys dort ihre kreativen und innovativen Texte hinschicken. Im PC-Raum, wenn sie mal einen Text abtippen sollen und eine möglichst große Schrift nutzen, verschnörkelt und unlesbar, damit es nach „mehr“ und nach „schön“ aussieht und wenn sie diese Formatierungen nicht rückgängig machen können, meine Digit-Natives, weil sie keine Ahnung haben, was im Hintergrund passiert. Jahrgangsstufe 12 (ca. 18 Jahre alt) völlig überfordert von den Möglichkeiten eines Programms wie Word. Die Generation, die Videofilme auf YouTube rauf und runter guckt, Serien streamt, die aber kein Tutorial passend für ihre PC-Fragen aufrufen kann, um sich dann Schritt für Schritt erklären zu lassen, wie man selbständig (ich weiß, es heißt jetzt selbstständig, aber ich finde das alte selbständig schöner) Veränderungen vornehmen kann. Meine Kinder? Sie sind Königys in ihrer Generation. Kann ja keiner mehr was.

Und dann denke ich, ich müsste bei einem solchen Verlag oder bei jedem sofort punkten:

- Rechtschreibung = check

- Satzbau = check

- Storyaufbau = check

- Dateiformate = check

- Gezieltes Anschreiben = check

- Ansprechende Geschichte = check.

Ironisch gedacht, könnte es natürlich sein, dass die Erfahrung alle Verlage lehrte, dass das Land der ehemals Dichter und Denker inzwischen ausgebrannt ist und man sich nur fremdländische Literatur in die Läden holen sollte, dann ist die Ausbeute besser. Natürlich, da kann ich auch als deutsche Pflanze nicht so viel reißen. Vielleicht dauert es nicht mehr lange, und Verlage lassen eine KI dran, die die Texte produziert: Was ist GPT-3 und spricht das Modell Deutsch? – Lernen Wie Maschinen (lernen-wie-maschinen.ai)

Gut, da ist einiges dran: der Verlag verdient nicht so viel an einem Buch, wie man glauben möchte, der größte Batzen geht wohl an den Buchhandel. Ein fremdländisches Buch respektive ein Roman bedeutet zwar noch Vermarktung und Übersetzung, aber die Kosten und das Risiko sind überschaubar, denn das Buch ist zumindest lektoriert und schon auf dem ausländischen Markt erprobt. Ich habe noch keine nennenswerte Veröffentlichung und auf mich und meine von mir fabrizierten Wortketten wartet keiner.

Sowieso steigt das Risiko, mit meinem aktuellen Roman bei einem konventionellen Verlag zu landen: zu lang (mindestens dreimal so viel, wie ein Erstling lang sein sollte), falsches Genre (Science Fiktion hat in konventionellen Verlagen wenig Lobby), mit der falschen Zielgruppe (Frauen lesen keine SF-Literatur) , dann auch noch so was Experimentelles (zwei Erzähler parallel) und zuletzt das Thema (Pandemie – wirklich jetzt?).

Tja, wie bewege ich einen Verleger dazu, trotzdem durch dieses Fernrohr zu schauen, um die Wahrheit zu erkennen? Die eine Wahrheit, so war mit Gotty helfe!

Ich hoffe, dass Steven King recht behält: Gute Literatur setzt sich durch. Ich meine, aus seiner Sicht hat er damit auf jeden Fall Recht: Entweder wird etwas (wie seine Texte) veröffentlicht und sie sind damit gut oder sie werden nicht veröffentlicht (wie nicht-seine Texte), dann sind sie es nicht wert. Aus meiner Perspektive aber betrachtet: Meine Texte sind gut, nicht aber veröffentlicht. Kein Verlag, keine Agentur hat bislang „HIER“ geschrien. Und ehrlich gesagt, vor allem nach dieser oben genannten Darbietung, hätte ich damit gerechnet. Zumindest ein kleiner Verlag, so ein winziger.

Nichts.

Statt dessen schon vier Absagen.

Sonst Stille.

Und das bei meiner Ungeduld.

Und meiner Eitelkeit.